ライフサイクルアセスメント(LCA)とは?

皆さんは「ライフサイクルアセスメント」という言葉をご存知でしょうか?

「ライフサイクルアセスメント」とは、ある製品やサービスが環境に与える影響をライフサイクル、つまり”モノの一生”にわたって評価をする手法です。

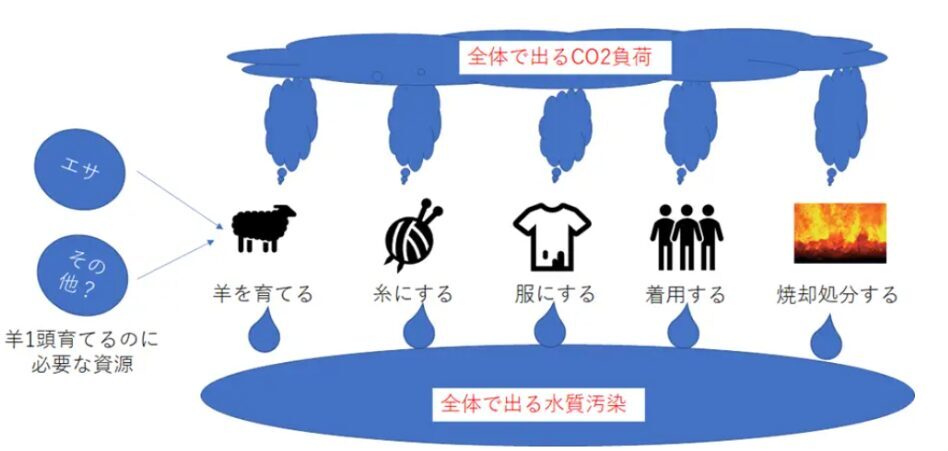

ここでは、洋服の繊維としてメジャーな「ウール」を例に考えてみましょう。

「ウール」が環境に対してどのくらいの負荷をなしているか評価する場合は、羊から毛を得る毛刈りの段階からと思われがちかもしれません。しかし実際はそうではなく、”羊を育てる段階”から評価するのが「ライフサイクルアセスメント」というわけです。

(出典:サステナビリティハブ「何を選ぶ?どう捨てる?衣服とサステナビリティの本当の話」)

評価の対象は、羊の飼育に伴って排出されるCO₂や水の使用量だけでなく、ウール製品として完成した後の洗濯や乾燥、保管中の環境負荷・処分方法も当てはまります。

衣服のライフサイクルアセスメントの課題

皆さんは、衣服のライフサイクルアセスメントは「簡単」 or 「難しい」のどちらだと思いますか?

実は、衣服の環境負荷にまつわる評価は比較的「難しい」とされているのが現状ですが、その理由は「サプライチェーンの透明性の欠如」にあります。(原材料の調達~製品の配送までの流れ)

比較対象として「自動車」を見ると、何万点というたくさんの部品を使用しているものの、どのメーカーによってそれが製造されたかは明らかなケースがほとんどです。そのため、部品ごとであっても「ライフサイクル」を追いやすく、自動車にまつわる環境負荷は正確に評価できます。

しかし「衣服」は、洋服を構成する素材が分かっていても、1つ1つの製造工程まで遡って評価することは難しいとされています。たとえば石油製品は石油の産地が大まかに明らかにされていますが、洋服に使われている「綿の糸がどこ産なのか」を表示しているケースは稀です。縫製工場がある国名のみが書かれることがほとんどのため、それ以上は遡れないというわけです。

これが、衣服のライフサイクルアセスメントが難しいといわれている理由の1つであり、今後の課題かもしれません。

さいごに

今回は、「ライフサイクルアセスメント」について解説しました。

“ちょっといい”ことを習慣にする衣類回収サービス「するーぷ」は、横浜市内の複数の場所にて開催中です(※詳しくは、ホームページトップの「するーぷできる場所」からご確認ください)。衣類を回収ボックスに持ち込んだあとは、その重さに応じたポイントが付与され、クーポンや寄付と交換することができます。不要になった洋服を”ちょっといい”方法で手放してみませんか?

このコラムは、サステナビリティ ハブ編集部の協力のもと作成しております。「サステナビリティ ハブ」では、SDGsにまつわる基礎知識から、プロフェッショナルなコンテンツまで幅広く発信しています。ぜひご覧ください。

参考記事:東大・平尾教授とひも解く繊維リサイクルの今~第1回・循環型ファッションの実現は課題だらけ?!~ | サステナビリティ ハブ